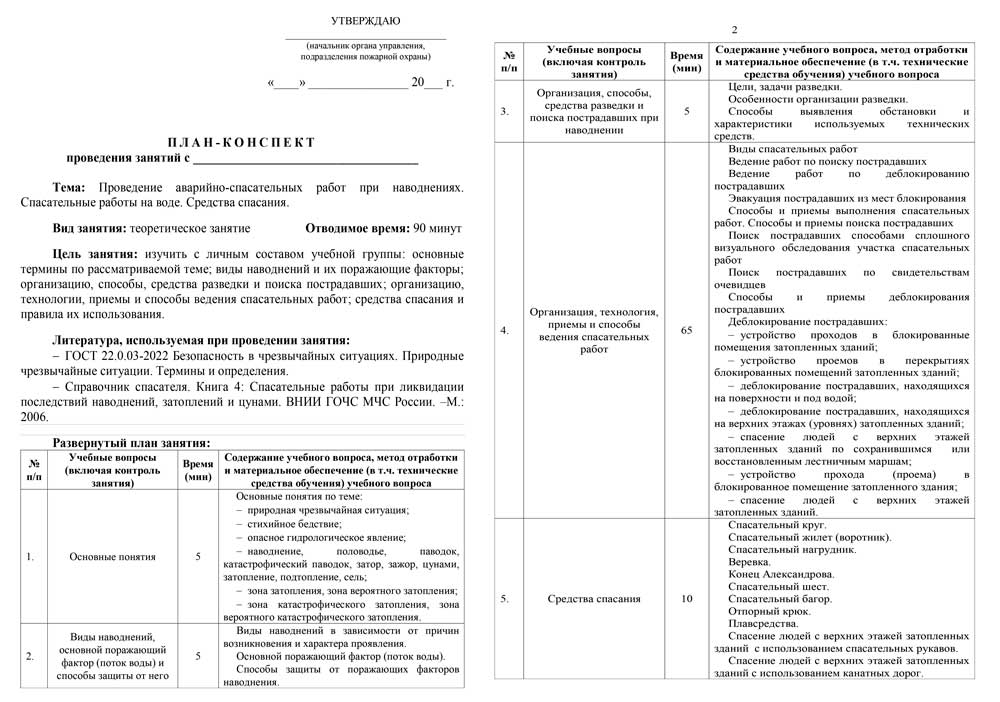

В плане-конспекте рассмотрены следующие вопросы:

- Основные понятия по теме:

- природная чрезвычайная ситуация;

- стихийное бедствие;

- опасное гидрологическое явление;

- наводнение, половодье, паводок, катастрофический паводок, затор, зажор, цунами, затопление, подтопление, сель;

- зона затопления, зона вероятного затопления;

- зона катастрофического затопления, зона вероятного катастрофического затопления.

- Виды наводнений, основной поражающий фактор (поток воды) и способы защиты от него.

- Организация, способы, средства разведки и поиска пострадавших при наводнении.

- Организация, технология, приемы и способы ведения спасательных работ.

- Средства спасания.

План-конспект: Проведение аварийно-спасательных работ (АСР) при наводнениях. Спасательные работы на воде. Средства спасания (31 лист)

Основные понятия

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Стихийное бедствие – это разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, может произойти разрушение или уничтожение объектов производственного и (или) непроизводственного назначения, а также компонентов окружающей среды.

Опасное гидрологическое явление – это событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

Наводнение – это затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием.

Примечание. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений.

Разведка и поиска пострадавших при наводнении

Разведка при наводнениях организуется для выявления обстановки в районах бедствия с целью максимального уменьшения ущерба населению и народному хозяйству.

Главными задачами разведки при наводнениях являются:

- определение границ катастрофического затопления;

- контроль динамики развития чрезвычайной ситуации (наводнения);

- установление мест нахождения нуждающихся в помощи людей и сельскохозяйственных животных;

- выявление материальных ценностей, подлежащих вывозу из зоны бедствия;

- выбор и разведка маршрутов эвакуации людей, животных и материальных ценностей плавсредствами, оборудование причалов;

- выбор и оборудование площадок для приземления вертолетов в районе бедствия.

Особенности организации разведки.

Особенностями организации разведки является наличие больших территорий, разведка которых наземными видами транспорта затруднена, и необходимость круглосуточного ведения.

При ЧС организуется комплексная разведка (воздушная, наземная, надводная).

При проведении воздушной разведки используются летательные аппараты (вертолеты, самолеты), с помощью которых выявляются границы затопления, места нахождения людей в зоне затопления и определяется возможность доступа к ним.

При наземной разведке специально созданные посты контролируют уровень воды и оповещают руководящие органы о ее подъеме. В выборе маршрутов эвакуации людей, скота и материальных ценностей кроме воздушной разведки применяется надводная (катера, малые суда).

К основным сведениям разведки относятся:

- наличие и количество в зоне затопления пострадавших, их состояние, месторасположение и возможность оказания медицинской помощи (данные поиска пострадавших);

- данные инженерной разведки в зоне бедствия;

- метеорологическая обстановка в зоне затопления и возможность ее изменения в ходе работ;

- максимально допустимая длительность проведения спасательных работ для наиболее эффективного спасения пострадавших.

Спасательные работы при наводнении

Виды спасательных работ

Спасательные работы при ликвидации последствий наводнений, затоплений, цунами проводятся с целью спасения людей и подразделяются на четыре основных этапа:

- обнаружение пострадавших;

- обеспечение доступа спасателей и спасение пострадавших;

- оказание первой медицинской помощи;

- эвакуация пострадавших из зон опасности.

На каждом этапе выполняются определенные виды спасательных работ:

- поиск пострадавших;

- работы по деблокированию пострадавших;

- оказание первой медицинской помощи;

- транспортировка пострадавших из зон опасности (мест блокирования) на пункт сбора.

Главной особенностью спасательных работ в зонах с высоким уровнем воды является сложность обеспечения доступа спасателей к пострадавшим и их деблокирование.

Ведение работ по поиску пострадавших

Поиск пострадавших в зонах опасного уровня воды заключается в определении их мест расположения и состояния здоровья, определении возможных путей подхода спасателей и эвакуации пострадавших.

В зависимости от наличия соответствующих сил и средств поисковые работы проводятся следующими способами:

- сплошным визуальным обследованием зоны затопления разведгруппами на плавсредствах;

- облетом зоны затопления на вертолетах;

- по свидетельствам очевидцев и спасенных пострадавших.

При проведении поисковых мероприятий необходимо:

- обследовать всю зону затопления;

- определить и обозначить места нахождения пострадавших;

- определить состояние здоровья пострадавших, характер полученных травм и способы оказания первой медицинской помощи;

- определить пути извлечения пострадавших;

- устранить или ограничить воздействие на пострадавших вторичных поражающих факторов.

Ведение работ по поиску пострадавших

Поиск пострадавших в зонах опасного уровня воды заключается в определении их мест расположения и состояния здоровья, определении возможных путей подхода спасателей и эвакуации пострадавших.

В зависимости от наличия соответствующих сил и средств поисковые работы проводятся следующими способами:

- сплошным визуальным обследованием зоны затопления разведгруппами на плавсредствах;

- облетом зоны затопления на вертолетах;

- по свидетельствам очевидцев и спасенных пострадавших.

При проведении поисковых мероприятий необходимо:

- обследовать всю зону затопления;

- определить и обозначить места нахождения пострадавших;

- определить состояние здоровья пострадавших, характер полученных травм и способы оказания первой медицинской помощи;

- определить пути извлечения пострадавших;

- устранить или ограничить воздействие на пострадавших вторичных поражающих факторов.

Ведение работ по деблокированию пострадавших

Деблокирование пострадавших при проведении спасательных работ (далее – СР) в зонах затопления представляет собой комплекс мероприятий, проводимых для обеспечения доступа к пострадавшим, извлечения из мест блокирования, организации путей их эвакуации.

В зависимости от местонахождения пострадавших и технологии выполнения работы по деблокированию разделяются на три основных вида:

- снятие пострадавших, находящихся над поверхностью воды (с деревьев, верхних этажей и крыш домов);

- спасение пострадавших, находящихся на поверхности воды;

- извлечение пострадавших, оказавшихся ниже уровня воды (в затопленных помещениях, на дне).

Деблокирование пострадавших с верхних этажей (уровней) затопленных зданий и сооружений, а также с деревьев и кустарников осуществляется различными способами:

- по сохранившимся или восстановленным лестничным маршам;

- с использованием спасательной веревки (пояса);

- с использованием лестницы-штурмовки;

- с применением канатных дорог;

- с применением спасательного рукава.

Спасение пострадавших перечисленными способами предполагает их погрузку в плавсредства с последующей эвакуацией в безопасное место.

Кроме этого, для снятия пострадавших с верхних этажей зданий могут быть использованы вертолеты, оборудованные специальными средствами.

Спасение пострадавших, находящихся на поверхности воды, производится следующими способами:

- подъем на борт плавсредства;

- буксировка спасателем вплавь;

- использование табельных и подручных спасательных средств.

Извлечение пострадавших из затопленных помещений и со дна представляет сложную задачу и может производиться способами:

- вплавь спасателями в аквалангах;

- деблокирование из затопленных помещений с последующей буксировкой к плавсредству.

Эвакуация пострадавших из мест блокирования

Эвакуация пострадавших осуществляется двумя параллельными потоками:

- с поверхности воды и из-под воды на плавсредствах;

- с верхних этажей, деревьев, незатопленных территорий на вертолетах и плавсредствах.

Пострадавшие эвакуируются из мест блокирования в два этапа:

- I этап – из мест блокирования на борт плавсредства;

- II этап – с плавсредства на пункт сбора пострадавших.

При спасении большого количества пострадавших, находящихся в зоне затопления, эвакуация проводится в три этапа.

- на первом этапе (например, при спасении с поверхности воды) производится извлечение из воды, размещение пострадавших в наиболее безопасном незатопленном месте со свободным доступом по пути к эвакуации;

- на втором этапе производится их погрузка на плавсредства;

- на третьем этапе (или параллельно) организуются пути и производится эвакуация на плавсредствах с этого участка на пункт сбора пострадавших.

В случае экстренных обстоятельств (быстрое повышение уровня воды, распространяющееся на незатопленные территории; опасность ухудшения метеорологической обстановки в зоне затопления) площадки для эвакуации могут быть оборудованы на крышах зданий и верхних сохранившихся этажах, а эвакуация проводится с использованием вертолетов или оборудованных канатных дорог на соседние здания или территории, находящиеся выше максимально возможного уровня подъема воды (сопки, холмы и т.д.).

При проведении эвакуации с верхних этажей затопленных зданий используются следующие способы:

- спуск с использованием спасательных рукавов;

- спуск с помощью спасательного пояса;

- спуск с помощью петли;

- спуск с помощью грудной перевязи;

- спуск пострадавших с помощью канатной дороги;

- подъем на борт вертолета.

Выбор способа и средств эвакуации пострадавших определяется:

- местонахождением людей;

- их физическим и моральным состоянием;

- набором и количеством средств у спасателей для проведения эвакуации;

- уровнем профессиональной подготовки спасателей, степенью внешней угрозы для пострадавших и спасателей.

Средства спасения

Спасательный круг – это индивидуальное спасательное средство для оказания помощи человеку, оказавшемуся в воде.

Для подачи спасательного круга надо взяться за него одной рукой, второй рукой взяться за леер (ограждение плавательного средства) или за борт, сделать 2-3 круговых размаха вытянутой рукой на уровне плеча и бросить круг плашмя в сторону пострадавшего так, чтобы он упал справа или слева от человека на расстоянии не более 0,5-2 м (лучше всего с наветренной стороны).

Подача круга с катера осуществляется со стороны борта, который находится ближе к утопающему. С лодки, во избежание ее опрокидывания, круг лучше всего подавать в сторону кормы или носа. Бросать круг прямо на утопающего не рекомендуется, так как он может ударить человека по голове или перелететь через него. Спасаемый должен надавить на круг рукой так, чтобы он принял вертикальное положение, после чего, просунув в него руку, голову и вторую руку, лечь на круг грудью и ожидать подхода спасателей. Иногда к спасательному кругу привязывают конец Александрова, с помощью которого пострадавшего подтягивают к плавательному средству.

Спасательный жилет (воротник) – это индивидуальное спасательное средство для поддержания человека на воде.

На ряде образцов жилетов предусмотрена система самозаполнения, которая обеспечивается баллончиком с углекислотой, срабатывающим при вытягивании шнура или верхней части головки баллончика. Заполнение полости газом происходит за 2-3 секунды. В верхней части жилета предусмотрены трубки поддува для наполнения жилета при неисправности системы самозаполнения или поддержания необходимого давления при длительном нахождении человека в воде. Почти все они снабжены свистком и сигнальной лампочкой с питанием от водоналивной батарейки.

Спасательный нагрудник – это индивидуальное спасательное средство для поддержания человека на воде.

В настоящее время спасательный нагрудник почти не используется, так как не обеспечивает основного требования к спасательным средствам – поддержания головы человека, находящегося в бессознательном состоянии, над водой.

Проста в применении и может использоваться как спасательное средство обычная крепкая веревка длиной 25-30 метров с большими (длиной 70 см) петлями на обоих концах. Если потребуется помощь, надо быстро надеть на левую руку одну петлю, а другую, сделав 2-3 круговых размаха, бросить вперед-вверх по направлению к тонущему. Когда он наденет ее через голову под руки, подтянуть его к берегу или к плавательному средству.

Есть и еще одно очень похожее, но более надежное спасательное средство — так называемый конец Александрова, названный так в честь предложившего его матроса спасательной службы г. Выборга. Более надежное потому, что петля конца Александрова снабжена тремя поплавками. Они хорошо держат на поверхности воды петлю, благодаря чему тонущему легче ее захватить и надеть на себя.

Для подачи терпящему бедствие конца Александрова спасатель малую петлю конца надевает на запястье левой руки и в ней же держит большую часть витков. Взяв правой рукой 3-4 витка с большой петлей, он делает несколько широких размахов и бросает шнур утопающему с таким расчетом, чтобы тот мог ухватиться за поплавки или за шнур. Пострадавший должен подтягиваться к берегу (плавательному средству) осторожно, без рывков. Конец Александрова можно бросить на расстояние до 25 метров.

Подручные спасательные средства недаром так называются. Спасти человека в воде можно практически с помощью всего, что оказалось под рукой: шеста, лестницы, сети, доски, багра, пустой канистры.

Плавсредства. С целью ускорения спасательной операции целесообразно использовать лодку. Подплывать к пострадавшему (тонущему) нужно против течения, при ветреной погоде – против ветра и волн. Если лодка оснащена мотором, подъем пострадавших в нее должен осуществляться со стороны кормы. Это нужно делать через борт. Находиться в лодке нужно на корточках или на коленях, что позволит не раскачивать ее и исключит опрокидывание. Поднимая пострадавшего на плавательное средство, нужно исключить возможность травмирования об острые и выступающие части. Если отсутствует возможность подъема пострадавшего на судно, ему следует бросить спасательное средство. Максимально допустимая загрузка лодки должна обеспечить высоту борта над поверхностью воды 25 см. Если эксплуатация лодки осуществляется в ветреную погоду, ночью, на неизвестном водоеме, высота свободного борта над водой должна составлять 50 см.

После извлечения человека из воды необходимо незамедлительно приступить к оказанию первой помощи, степень которой определяется с учетом состояния пострадавшего.

Дополнительный материал по теме:

- Виды и причины возникновения наводнений. Основные характеристики поражающих факторов и экстремальных условий при наводнениях. Особенности затоплений, вызванных авариями на гидротехнических сооружениях. Организация и технология проведения поисково-спасательных работ при наводнениях и паводках. Охрана труда при проведении поисково-спасательных работ.

- Какие бывают стихийные бедствия, их характеристика и причины возникновения.

- Действия населения при стихийных бедствиях.